pCUBE(バッテリ充放電システム)

-

休止モードとCCモード0Aは何が違うのか?

-

休止モードでは、pCUBEの出力端のリレーが切断されます。

CCモード0A指令では、電流設定誤差分の電流が流れることになります。

-

ループの設定回数は、実行する回数か?繰り返しの回数か?

-

実行する回数となります。

例えば、ループ回数を「2」と設定した場合は、ループの前の処理が2回実行されます。

-

運転中にデータロガーのデータ抜けエラーが発生した時の対処方法は?

-

トリガ信号線のノイズの影響が考えられます。

トリガ信号線がシールドタイプで変更対象品の可能性があります。

-

プログラム内容やパターン内容で移行条件を設定する必要はあるか?

-

プログラム的にはステップ内容の移行条件だけで動作は可能です。

ステップの移行条件とプログラムの移行条件で違う値を設定した場合、プログラムの移行条件に基づきプログラム運転されます。

プログラムの移行条件を確認し適切な値を設定して下さい。

-

データロガーの計測値を移行条件や停止条件で利用する設定方法は?

-

プログラミングツールの「データ設定」→「計測データ」のタブを選択し、「有効/無効」チェック欄で有効とすると、移行条件と停止条件の判定対象となります。

-

CC-CVについてコマンド内容と移行条件の総電圧設定の違いは?

-

コマンド内容の総電圧はCVに切替える電圧値です。

移行条件の総電圧は次のコマンドに移行させる条件値を設定します。

CC-CVの場合であれば、超えてはならない総電圧値を設定しておきます。

-

CC-CVの場合、停止条件の総電圧値にはどのような値を設定すべきですか?

-

CC-CVコマンド内容の総電圧値は停止条件より低い値を設定する必要があります。

なお、停止条件はコマンド種類によらず、バッテリの保護値を設定します(ソフトウェア保護値)。

-

CC-CVの移行条件の時間設定はCVに移行してからの時間ですか?

-

CC制御の開始からの経過時間となります。CVに移行してからの時間ではございません。

-

バッテリの劣化を診断する機能はありますでしょうか?

-

ございません。

-

CV充放電コマンドで充電したいのですが、電流の上限値を移行条件として設定できますか?

-

設定可能です。

-

バッテリ充放電中に電流が発振している場合の対処方法は?

-

以下の点をご確認ください。

①「OutputSetting」「R/BAT」の「Time Constant(時定数)」

出荷時は1ms(最速)で設定しておりますが、pCUBEとバッテリ間の配線長が長い場合は時定数を大きく設定してください。

②「OutputSetting」「R/BAT」の「Impedance(内部抵抗)」

適切な「Impedance」を入力してください。

「Impedance」=バッテリの内部抵抗値

バッテリの内部抵抗値は、充電時の電流に対して電圧がどれ程上昇したかでも算出可能です。

③入出力ケーブルが配線インダクタンスの影響を受けている可能性

入力ケーブル、出力ケーブル、電圧センシングのケーブルが、それぞれ撚り線になっていることを確認してください。

上記でも改善しない場合は、弊社までお問合せください。

-

ロガーで検出している過渡状態のセル電圧の合計値と総電圧が異なります。また、過渡状態でセル電圧の合計値が総電圧と比べて遅れる原因は?

-

計測時のフィルタの違いによる遅延です。

データロガー計測値の移動平均回数を小さくすることにより、過渡状態でセル電圧の合計値の遅れが緩和されます。

コンソールから「環境設定」→「指定値フィルタ係数」で数値を変更できます。

pCUBE(回生型直流電源)

-

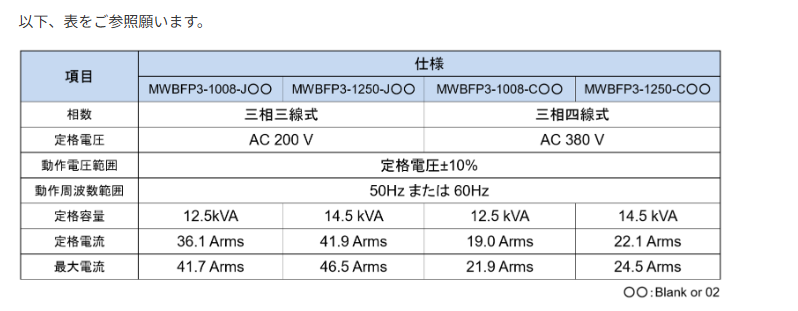

500V版:MWBFP3-1250-J02と80V版:MWBFP3-1008-J02の入力側電気仕様は?

-

【500V版:MWBFP3-1250-J02と80V版:MWBFP3-1008-J02の入力側電気仕様について】

-

納入時、どのように梱包されていますか?

-

本装置は強化段ボールに梱包された状態で、出荷されます。

大きさおよび質量は、以下のとおりです。

・梱包サイズ(mm):620(高さ)×620(幅)×940(奥行)

・梱包物の質量:135 kg

・梱包物の重心:箱のほぼ中央

-

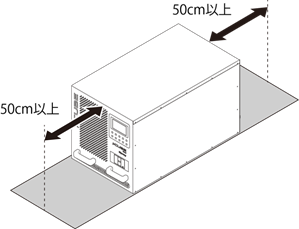

設置スペースは?

-

外形寸法は、W430mm x D750mm x H440mm(端子台、取っ手など、突起部除く)になります。

本装置を設置するときは、内部空冷のための風量を確保するため、前後50cm以上の間隔を空けてください。

以下、図をご参照願います。

-

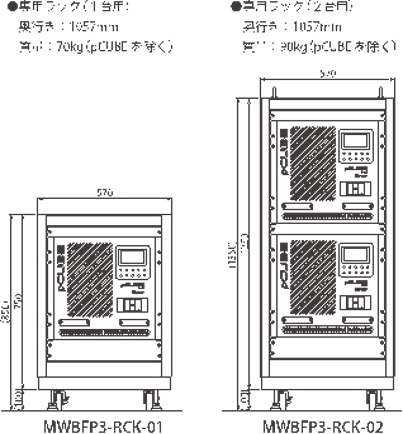

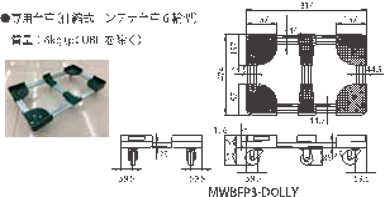

専用ラック/台車はありますか?

-

pCUBE専用ラックとして、1台用、2台用、3台用があります。

以下、図をご参照願います。

pCUBE専用台車は、以下、図をご参照願います。

-

入力側、出力側の推奨ケーブルは?

-

pCUBE1台あたりの推奨です。(連続運転)

<入力側>

8sq以上のケーブルをご用意ください。

<出力側>

MWBFP3-1250-J02:5.5sq以上

MWBFP3-1008-J02:100sq以上

※各種耐圧もご確認ください。

※周囲温度にも依ります。

-

入力側の分電盤のブレーカにおける電流について

-

pCUBEの入力側の分電盤のブレーカーは何A必要ですか?

回答:定格を取る場合、1台あたり50A以上のブレーカーをご利用ください。

-

pCUBE入出力の端子台はMネジの径はいくらですか?

-

500V・80V版ともにAC入力はM5、DC出力は500VがM5で80VがM10です。

-

LANコンソールソフトウェアは付属しているか?

-

付属されています。

付属のCD-ROMをご確認ください。

付属されていない場合は、弊社までお問合せください。

-

校正はされているか?

-

校正を実施して出荷されています。

長期間にわたってその性能を維持するために、定期的に校正することを推奨しております。

校正は、購入元または弊社窓口へお問い合わせください。

-

回生した電力はどのように消費されますか?

-

建屋内の他の電気機器で消費されます。

なお、pCUBEは構内回生(逆潮流させないこと)を前提とし、回生コンバータと位置付けております。

-

一台で多チャンネル出力は可能か?

-

pCUBEの出力は1チャンネルとなります。

-

直並列の設定でシステムIDを変更すると、 出力リミット値や出力保護値(プロテクト)は初期値に戻ってしまうのか?

-

システムIDを変更すると出力リミット値や出力保護値(プロテクト)は初期化されます。 直並列数によって各出力最大値が変わるため、変更と同時に初期化される仕組みになっています。

-

オプションの電解コンデンサBOXはpCUBEの機種によって異なるか?

-

コンデンサの容量が異なりますので、以下の組み合わせとなります。 電解コンデンサBOX(MWBFP3-BOX-1008)が pCUBE 80V版(MWBFP3-1008-J、MWBFP3-1008-J02)用 電解コンデンサBOX(MWBFP3-BOX-1250)が pCUBE 500V(MWBFP3-1250-J、MWBFP3-1250-J02)用

-

Ver1とVer2の違いや見分け方は?

-

【違い】 Ver.2は出力回路に内部コンデンサを搭載しております。 内部コンデンサの有効/無効は、「Output Setting」 を「Capacitance」を選択した状態で、Built-inCapacitor で設定します。 それぞれ搭載している容量は以下の通りです。 MWBFP3-1008-J02 10000uF MWBFP3-1250-J02 3300uF また、Ver1とVer 2の直並列接続も可能です。 ただし、Ver1とVer2が混在する場合は、Ver2側の Ver.1の機体でも,出力に電解コンデンサを接続すれば,Ver.2同様お使いいただけます。 【見分け方】 Ver.2はpCUBE前面パネルにpCUBE Ver.2と記載しており、それ以外の機体はpCUBEとのみ記載しております。 また、装置裏側の装置銘板に型式を記載しております。 Ver1 MWBFP3-1008(1250)-J Ver2 MWBFP3-1008(1250)-J02

-

負荷接続用ケーブルと電圧センシングケーブルの注意点は?

-

負荷接続用ケーブルと電圧センシングケーブルは10m以内として下さい。 最短距離で接続し、ケーブルを撚り合わせる等、インダクタンスが小さくなるよう配線して下さい。

-

本体前面にある電源ブレーカーの感度電流は?

-

30mA に設定されています。

-

出力の変化を緩やかにする機能は? 指令値変更時に発生するオーバーシュートやアンダーシュートを抑えたい。

-

リファレンスフィルタ機能がございます。 設定範囲は、0ms ~ 10000ms(10 秒)で分解能は 1ms です。 0ms を設定した場合は、リファレンスフィルタの機能が無効になります。

-

出力指令値と運転時間を予め設定することは可能か?

-

メモリモードで可能です。 メモリモードをご利用の際は、CSVファイルで予めデータを用意し、 pCUBE付属のCD内のLANコンソールソフトウェアでpCUBEへダウンロードが必要です。

-

直並列接続の場合、応答速度と出力精度は変わりますか?

-

応答速度は変わりませんが、出力精度は直並列で変わります。 応答速度は、以下の仕様となります。 電流応答速度:3ms以下(-99%→99%変化時間 ) 電圧応答速度:10ms以下(-99%→99%変化時間 抵抗負荷接続時 ) 出力精度は、以下の仕様となります。 電圧精度:±0.1% of F.S.(使用レンジのフルスケール) 電流精度:±0.2% of F.S.(使用レンジのフルスケール) 例えば、2並列接続の場合は、電流レンジのフルスケールが2倍となります。

-

トリガ信号を出力することは可能か?

-

トリガ出力機能はございません。

-

校正試験時にソフトウェア・バージョンはバージョンアップするか?(FW/FPGA/CONSOLE 等)

-

実施します。

-

メモリ運転の途中で停止をした場合、停止した所から再開できるか?

-

メモリ運転中に停止をした場合、再開は一番最初からとなります。

-

装置のモデル名、定格、シリアルナンバー、製造年月を知りたいです。

-

pCUBE背面に装置銘板シールが貼られておりますのでご確認ください。

-

保証期間は?

-

本装置の保証期間は弊社の出荷日より 1年とし、取扱説明書に従った正常なお取り扱いによって故障した場合など、弊社の責任に基づく不具合については無償で修理いたします。

-

製品寿命と廃棄方法を教えてください。

-

・製品寿命 ご使用環境や条件により大幅に前後する場合がありますが、製品本体の想定耐用年数は約 10 年です。 ただし、電解コンデンサやファンなどの部品は、ご使用環境や条件によりさらに短命となる場合があります。 耐用年数を超えた製品は故障の可能性があるばかりでなく、火災や感電など事故の原因になる場合があります。ご使用の製品が耐用年数を超えた場合は、購入元または弊社窓口へご連絡ください。 ・廃棄方法 天板を取り制御基板上のボタンバッテリを取り外し、バッテリは各自治体(又は国)が定める方法で廃棄します。 (バッテリは産業廃棄物として廃棄してはいけない自治体が殆どです。) その他は産業廃棄物として廃棄します。

-

グランドは1次側と2次側で共通か?

-

はい、絶縁されております。

-

Ver2シリーズの内部コンデンサの設定方法と搭載容量は?

-

内部コンデンサの有効/無効は、「Output Setting」 を「Capacitance」を選択した状態で、Built-inCapacitor で設定します。 ・MWBFP3-1008-J02 10000uF ・MWBFP3-1250-J02 3300uF

-

正弦波を出力することは可能か?

-

pCUBEでサイン波を出力することは出来ません。 ただし、メモリモードでステップ運転させて、サイン波に近似させることは出来ます。 ステップ間隔は最速1msで設定可能です。

-

ソフトウェア・バージョンの確認方法は?(FW/FPGA/CONSOLE 等)

-

ソフトウェア・バージョン表示画面で確認できます。 pCUBEを起動中に、HOME画面の中上にあるpCUBE文字をタッチすると画面が表示されます。

-

ソフトウェア・バージョンをHPからダウンロードして自分でバージョンアップはできるか?

-

できません。バージョンアップが必要な際は、弊社までお問合せください。

-

IPアドレスを変更してもPCと接続できないが対処方法は?

-

IPアドレスはpCUBEを再起動しないと反映されません。 変更後に再起動して接続を確認して下さい。

-

LANコンソールソフトウェアで電圧や電流のログを取得できますか?

-

LANコンソールソフトでデータのログの取得はできません。 オプションの充放電アプリケーションはログ取得可能です。

-

ソフトウェア・バージョン表示画面の「PANEL」は何ですか?

-

PANELはコンソールパネルのOSソフトウェア・バージョンです。 pCUBEの動作には影響ございません。

-

メモリ運転で使用するCSVデータのダウンロード方法は?

-

LANコンソールソフトウェアのメモリダウンローダ画面で行います。 ※メモリダウンローダ画面ではCSVファイルを作成できません。 予めCSVファイルを作成する必要がございます。

-

pCUBE(充放電システム)と負荷との間にリレーを接続しても良いか?

-

運転中にリレーを開閉すると負荷や本装置が損傷する可能性があります。 リレーを接続される場合は、電圧センシングケーブルはリレーよりも本装置の出力端子側に接続してください。

-

バッテリに充電する際に逆流防止ダイオードは必要か?

-

必要ありません。

-

コンバータやインバータ駆動電源として使用する場合の制御設定は?

-

「OutputSetting」にて「Capacitance」モードを選択し、Capacitanceの数値入力欄に供試体の入力端に接続されているコンデンサ容量値を入れて下さい。 出力電圧が安定しない場合は、コンデンサ容量を追加してご利用ください。 なお、Ver2シリーズの場合は、「Build in Capacitor」でpCUBEの内部コンデンサの設定が可能です。 <内部コンデンサ容量> ・MWBFP3-1008-J02:10000uF ・MWBFP3-1250-J02:3300uF

-

R/BATモードのImpedanceとTime Constantについて教えて下さい。

-

Impedanceはバッテリの運転中の最大内部抵抗値を設定します。 実際の内部抵抗値より大きく設定すると、電圧制御が遅くなります。 反対に小さく設定するとオーバーシュートが発生するなど、電圧制御が不安定となります。 Time Constantは電流と電圧の応答速度を設定します。通常は1msを設定してください。 ケーブル長が10m以上のケースなどでは、応答速度を遅く設定する必要があります。

-

回生機能を使用せず、吸い出したエネルギーを熱で消費できないか?

-

熱での消費はできません。 構内回生を行う装置になります。

-

直並列接続する際の通信用LANケーブルの仕様は?

-

ストレートケーブルとなります。 付属のケーブル、またはシールド付きタイプをご使用下さい。

-

Ver1とVer2の直並列運転は可能か?

-

可能ですが、以下の注意点がございます。 内部コンデンサが搭載されているのは、Ver2シリーズ(MWBFP3-1008-J02/MWBFP3-1250-J02)のみとなっており、Ver1シリーズ(MWBFP3-1008-J/MWBFP3-1250-J)と混在して直並列接続する場合は、Ver2の内部コンデンサ機能は使用不可となります。 コンデンサが必要なケースでは、pCUBE端子に外付けでコンデンサをご利用下さい。

-

ソフトウェア・バージョンの違うpCUBE同士を直並列運転させても問題ないか?

-

FWのVerが1.48以上であれば問題ございませんが、Verを揃えていただくことを推奨します。 弊社営業窓口までお問合せ下さい。

-

直並列接続の場合、マスターにするpCUBEは自由に選択出来るか?

-

マスターとする機体は自由に設定可能です。 配線接続後、システムIDを設定してください。

-

LANコンソールソフトウェアやオプションソフトウェアについて、 PCの動作環境は? Windows10に対応しているか?

-

PCの動作環境は下記の通りです。 OS:WindowsXP,7,10 CPU:32bit、2.0GHz以上、Core2Duo以上 メモリ:2GB以上 ディスク:40GB以上 ディスプレイ解像度:1024×768以上 <対象ソフトウェア> ・バッテリ模擬ソフト ・PV模擬ソフト ・充放電アプリケーション ・バッテリ充放電ソフト ・LANコンソールソフト

-

充放電アプリケーションの移行条件は何がありますか?

-

電圧、電流、電力、時間の4種類です。

-

PV、バッテリ模擬ソフトで作成したIVデータファイルは、pCUBE本体にいくつ保存が可能か? メモリ運転のファイルは、pCUBE本体にいくつ保存可能か?

-

最大4個のファイルをpCUBE内部のメモリに保存可能です。 また、LANでPCと繋がない状態でも、pCUBEコンソールで4つのファイルから選択運転可能です。 メモリ運転は12個になります。

-

充放電アプリケーションでパルス充放電は可能か?

-

充放電アプリケーションに限らず、 メモリ運転の性能範囲であれば、実現可能です。

-

供試体を接続する前にpCUBE単体で動作確認をしたいです。 無負荷でCVモード運転すると、エラーコード「00000020」電圧保護エラーが発生する時の対処方法は?

-

pCUBE Ver1シリーズの場合は、「OutputSetting」で「R/BAT」を選択し、1000ohmにして下さい。 pCUBE Ver2シリーズの場合は、「OutputSetting」で「Capacitance」を選択し、Build-in Capacitorを「Enable」でも無負荷でCVモードの運転が可能です。

-

エラーコード「00000001」 ヒューズ溶断について

-

エラーコード「00000001」 ヒューズ溶断のエラーが出ました。 回答 ヒューズの交換は修理となります。 弊社までお問い合わせ下さい。

-

エラーコード「00000002」 非常停止について

-

エラーコード「00000002」 非常停止のエラーが出ました。 回答 非常停止入力の原因を確認してください。 エラーを解除するには、非常停止信号をリセットしてください。

-

エラーコード「00000004」 入力過電流

-

エラーコード「00000004」 入力過電流のエラーが出ました。 回答 三相交流入力の電流が本装置の定格を超えた場合に発生します。 系統電源もしくは出力電力の急変が原因となる可能性があります。 下記をご確認ください。 ・負荷が急変していないか ・系統電源が急変動していないか ・接続負荷の設定が不適切で出力電圧/電流が変動していないか 指令値の変更時に発生する場合は、リファレンス・フィルタの設定時間を長く設定してください。

-

エラーコード「00000008」 出力過電圧

-

エラーコード「00000008」 出力過電圧のエラーが出ました。 回答 出力電圧が装置定格を超えた場合に発生します。 接続負荷の設定が不適切で出力が不安定になっている可能性があります。 下記をご確認ください。 ・接続負荷の設定が適切か 指令値の変更時に発生する場合は、電圧のオーバーシュートが発生している可能性があります。 リファレンス・フィルタの設定時間を長く設定してお試しください。

-

エラーコード「00000010」 出力過電流

-

エラーコード「00000010」 出力過電流のエラーが出ました。 回答 出力電流が装置定格を超えた場合に発生します。 接続負荷の設定が不適切で出力が不安定になっている可能性があります。 下記をご確認ください。 ・接続負荷の設定が適切か 指令値の変更時に発生する場合は、電流のオーバーシュートが発生している可能性があります。 リファレンス・フィルタの設定時間を長く設定してお試しください。

-

エラーコード「00000040」 電流保護

-

エラーコード「00000040」 電流保護のエラーが出ました。 回答 出力電流が出力電流保護値を超えた場合に発生します。下記をご確認ください。 ・保護値の設定が適切か(マニュアルの「出力保護値」を参照) ・リミット値の設定が適切か、保護値に近い値を設定していないか(マニュアルの「出力リミット値」を参照) ・接続負荷の設定が妥当か(マニュアルの「接続負荷の設定」を参照) 上記が正しく設定されており、指令値の変更時に発生する場合は、 リファレンス・フィルタの設定時間を長く設定してお試しください。

-

エラーコード「00000080」 アナログ入力電圧異常

-

エラーコード「00000080」 アナログ入力電圧異常のエラーが出ました。 回答 アナログ入力信号の電圧値がアナログ電圧保護値を超えた場合に発生します。 意図しないアナログ電圧異常が発生する場合は、以下を確認して下さい。 ・アナログ入力信号の保護値の設定が正しいか ・アナログ入力信号のコネクタ、ケーブルに問題がないか

-

エラーコード「00000100」 通信異常

-

エラーコード「00000100」 通信異常のエラーが出ました。 回答 下記の場合に発生します。 ・本体の通信デバイスが使用不可能となった場合 ・上位とのLAN、またはCANの通信が設定時間以上途切れた場合(通信異常検知の機能を有効にした場合) 起動直後に異常が発生する場合は、再起動してください。 解消されない場合は購入元または弊社窓口へお問い合わせください。 通信異常検知の機能を有効とした場合に異常発生する場合は、 下記を確認してください。 ・LANまたはCANケーブルが正しく接続されているか ・上位システムから本装置に定期的に通信しているか

-

エラーコード「00000200」 電圧センサ異常

-

本装置のDC出力端子台と、電圧センシング端子台で計測している電圧値に10V以上の誤差がある場合に発生します。 下記をご確認ください。 ・電圧センシングケーブルが適切に接続されているか、極性に誤りがないか ・DC出力端子から接続負荷までの間に抵抗成分がないか ・負荷接続用ケーブルの定格が、運転中の電流に対して十分か

-

エラーコード「00000400」 電流センサ異常

-

エラーコード「00000400」 電流センサ異常のエラーが出ました。 回答 本装置内部の電流センサ値と、電圧センシングケーブルからの電流値が一致しない場合に発生します。 出力電流が変動して、電流値が正確に計測できていない可能性があります。 下記をご確認ください。 ・接続している負荷の設定が正しいか 上記で解決しない場合は購入元、または弊社までお問い合わせください。

-

出力電圧や電流が変動したり、エラーコード「00000800」 出力電圧過変動が発生する時の対処方法は?

-

接続負荷の設定もしくはケーブルの接続に問題がある可能性があります。下記をご確認下さい。 ・接続負荷の設定が適切か。 ・ケーブルのネジ締めに緩みがないか。 ・センシングケーブルがコンデンサの直近に接続されているか。(コンデンサを接続している場合) ・DC出力端子にコンデンサを追加するか、Ver2シリーズの場合は、内部コンデンサを有効にして下さい。

-

エラーコード「00001000」 制御異常

-

エラーコード「00001000」 制御異常のエラーが出ました。 回答 設定した指令値に制御できない場合に発生します。下記をご確認ください。 ・接続している負荷の設定が正しいか 出力電圧が変動している場合はDC出力端子にコンデンサを追加して電圧の変動を抑えてください。 追加するコンデンサの容量は負荷側の電流の変化量と変化速度に依存するため、 コンデンサを追加しても電圧変動が抑えられない場合はコンデンサ容量を大きくしてください。

Typhoon HIL

-

HILSと実機はどの程度違うの?

-

時間分解能が限られるため、全てにおいて実機を模擬するということではございません。

制御の検証がHILSの用途のメインのため、実機の損失やパワー半導体の過度現象などを確認されたい用途にはあまり向いていません。

-

ミニモデルがあるからHILSは要らないですよね?

-

HILSがあった方が効率的で様々なリスクが低いです。

1.評価の効率性

ミニモデルは効率が悪い(実試験準備必要)

HILSは信号のみの配線のため効率が良い。

2.柔軟性

ミニモデルは実機のため、破壊を伴う。

過負荷、短絡といった試験は出来ない。

-

HILSがあれば最終的に実機試験を無くせるんですよね?

-

最終的な実機試験は無くせません。ただし、HILSで部分的に試験を行うことで、最終の実機試験を極力減らし、試験時間を短縮することが出来ます。

-

HILSは製品評価用途のイメージだけど、研究用途でも使えるの?

-

ご指摘の通り、HILS自体のイメージでいうと製品評価でのデバッグ用途が多いです。ただ、最近は研究用途でもHILSを使うお客様は増えています。研究段階での制御は、製品を破壊してしまう恐れもあります。HILSで制御検証することで、インバータやモータといったプラントを破壊せずに試験することが可能です。

-

TyphoonHILとほかのHILは何が違うの?

-

TyphoonHILはパワエレ専用HILSです。

主に以下のパワエレ用途に特化したメリットがございます。

- パワエレの様々な回路モデルを任意に構築できます。

主回路ブロック約70種類、モータ約30種類

※汎用HILだと三相PMSM, 誘導モータのみなど一般的な回路しかHILに実装できない場合がある。

- 高スイッチング周波数(~300kHz)の回路をリアルタイムシミュレーション可能。

高性能なサンプリング性能と演算性能が高速演算を可能とします。

- パワエレシミュレーションに専用設計されたPythonのAPI関数で

複雑なシミュレーションの実行や自動化テストが行えます。

Ex.)パワコンの系統連系規定試験項目のFRT要件など

-

保守契約にはどのようなサービスが含まれますか?

-

ソフトウェアライセンスと技術サポートが含まれます。

ソフトウェアライセンスとはお客様が新しく作成した回路モデルをHIL端末にインストールできるライセンスを指します。ライセンスが切れますと、作成済みの回路モデルのみしかHIL端末にインストールができなくなります。

技術サポートは基本的な使用方法からトラブルシューティングなど幅広く対応します。基本的に無償対応ですが、新しい専用機能の開発などについては有償対応となる場合があります。

-

TyphoonHILの保守契約は更新時に自動的に延長されますか?

-

自動延長のシステムはございません。毎年の契約更新が必要になります。

-

保守契約をまとめて数年分購入することは可能か?

-

可能です。

※保守=1年間のコンパイルライセンス費用

-

保守契約が切れた場合、再契約には追加費用が発生しますか?

-

再契約は契約再開始時から1年間分の費用が発生いたします。

-

どのくらいの規模の回路やシステムをTyphoon HILでシミュレーションできますか?

-

製品ラインナップページをご確認ください。

HIL端末に実装できる回路希はコア数とソルバ数等のメインプロセッサのFPGAにおける各リソースで決定されます。

例えばHIL404ですと三相インバータは最大4つまで、モータモデルは最大2つまでシミュレーションすることが可能です。

-

Typhoon HILはどのようなコントローラや制御基板と接続した実績がありますか?

-

モータドライブ、PCS、UPS、充電器など様々な分野で実績ございます。

基本的にはデジタル/アナログの電気信号でのHIL本体とコントローラの接続のためHIL側の電圧レンジを満たせばあらゆるコントローラと接続可能です。

また、HILの電圧レンジを拡張するためのHILコネクトというインターフェース機器もございます。

-

TyphoonHILはパラメータをどの程度詳細に設定できますか?

-

インバータやコンバータについては基本的には順方向電圧効果を考慮しない理想的なスイッチングとなります。回路タイプによってはIGBT, ダイオードそれぞれの順方向電圧降下を付与可能です。

モータモデルについても基本的にはインダクタンス等のパラメータは一定値となりますが、モータの種類によってはPythonのリスト形式やJMAG-RTファイルのインポートによる非線形特性の付与が可能です。

-

HILSを並列で使用する場合、通信速度や処理速度は変わらないのか?落ちるのか?

-

落ちません。

※並列接続は専用のケーブルを利用するため、2端末間の信号の伝達に1タイムステップ分(200nsecや500nsecなど)の遅延が生じます。ただし、全体のシミュレーションのタイムステップ自体は変わりません。

-

Typhoon HILで作成モデルの他ユーザーとの共有は可能ですか?

-

回路ファイル(.tse)とパネルファイル(.cus), (.runx)をそれぞれユーザー間で共有いただければ共有可能です。

-

Typhoon HILのシステム拡張は可能ですか?追加のハードウェアやソフトウェアが必要ですか?

-

ハードウェアにおいては同機種同士の並列接続や、HILコネクトというインターフェース機器で入出力レンジ・信号を拡張することが可能です。

ソフトウェアにおいてはCANなModbusなどの通信規格を使用したい場合には専用のソフトウェア有料オプションが必要となります。

pCUBE

-

pCUBEに関するよくあるお問い合わせにつきまして

pMOTION

-

モータのトルクマップは作れますか?

-

はい。モータ評価装置 pMOTION-Completeは、指定した回転数、電流、位相角の範囲でトルクマップの取得や、機械損の測定などを自動で測定することが可能です。これは人為的ミスの削減にもつながります。

-

様々な種類のモータを1台のインバータで動かせますか?

-

はい。モータ評価装置 pMOTIONはPMやIMを含め、様々なモータを制御することが可能です。

-

新しく開発したモータはすぐに動かせますか?

-

はい。モータ評価装置 pMOTIONでは、最短3ステップの操作でモータ駆動が可能です。