2025年09月29日(月)

- HyperStudy

- PSIM Cafe

PSIM回路パラメータの多目的最適化

最適化ツールHyperStudyを使用して降圧チョッパのパラメータの多目的最適化を行ってみました。

単目的の最適化はこちらでご紹介しています。

多目的最適化は基本的には単目的の最適化と同じフローですので、

こちらでは簡単に手順をご紹介します。

詳細を確認する場合はこちらをご参照ください。

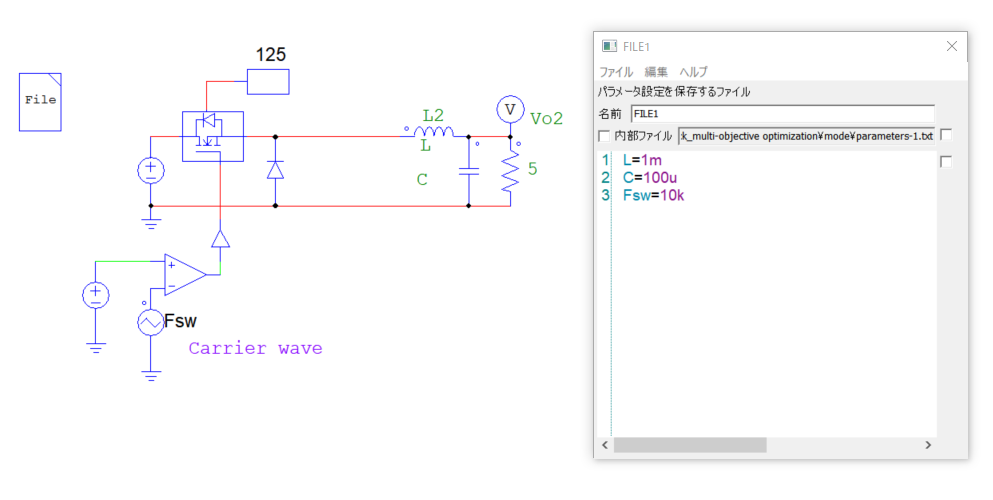

最適化に使用する回路はサンプル回路をベースにし、スイッチングデバイスをThermalモデルに変更(ジャンクション温度は125℃一定)しました。

パラメータファイルにL、C、Fswを記載し、以下の内容で多目的最適化を行います。

入力パラメータ:L、C、Fsw

出力応答:Voのリプル、スイッチングデバイスの損失(導通損、スイッチング損の合計値)

目標:リプル最小、損失最小

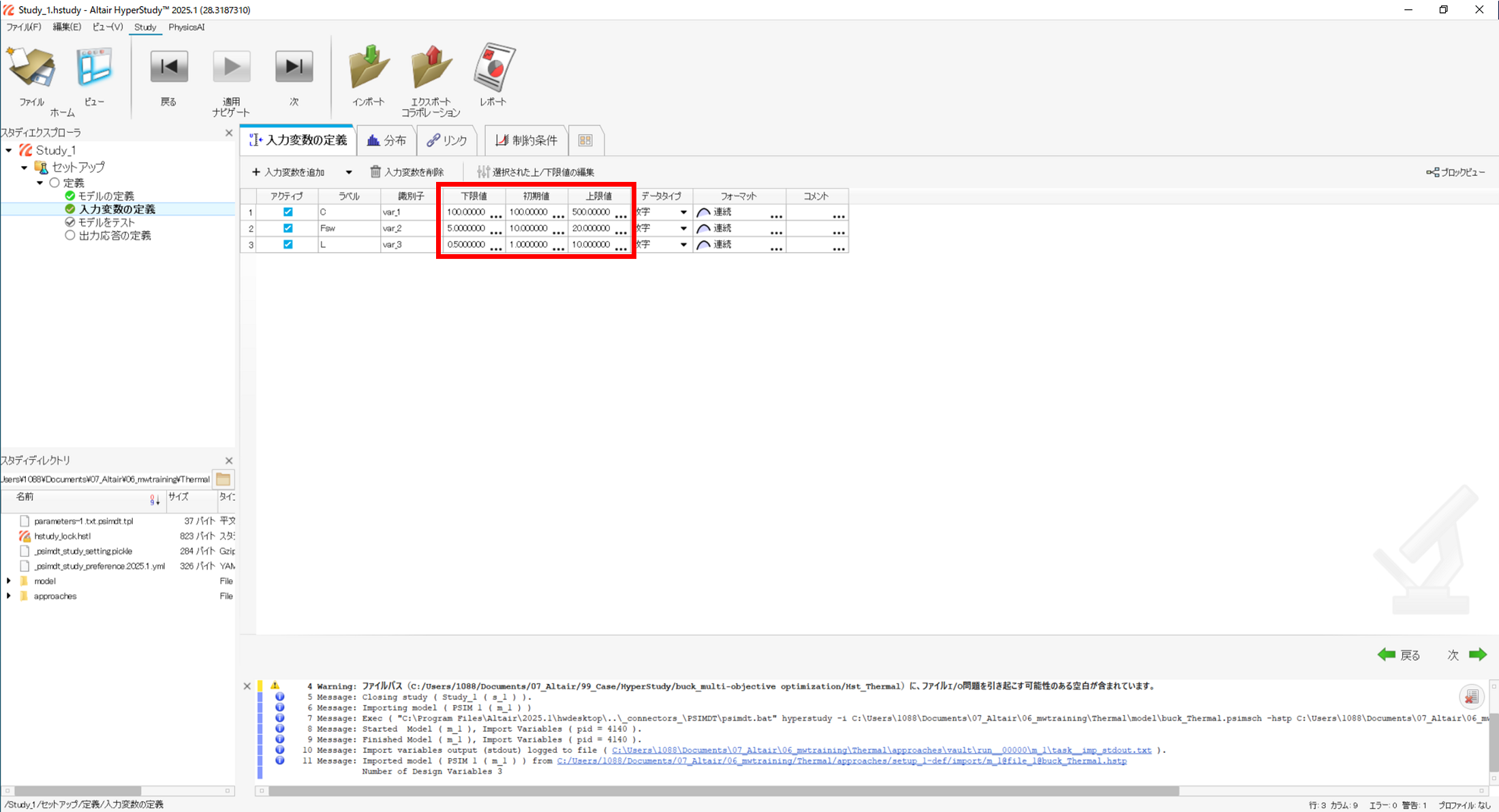

HyperStudyの新規ファイルを作成し、PSIMの回路ファイルを読み込みます。「変数のインポート」から変数を読み込み、

パラメータの範囲を設定します。

C:100~500(uF)、Fsw:5~20(kHz)、L:0.5~10(mH)で設定しました。

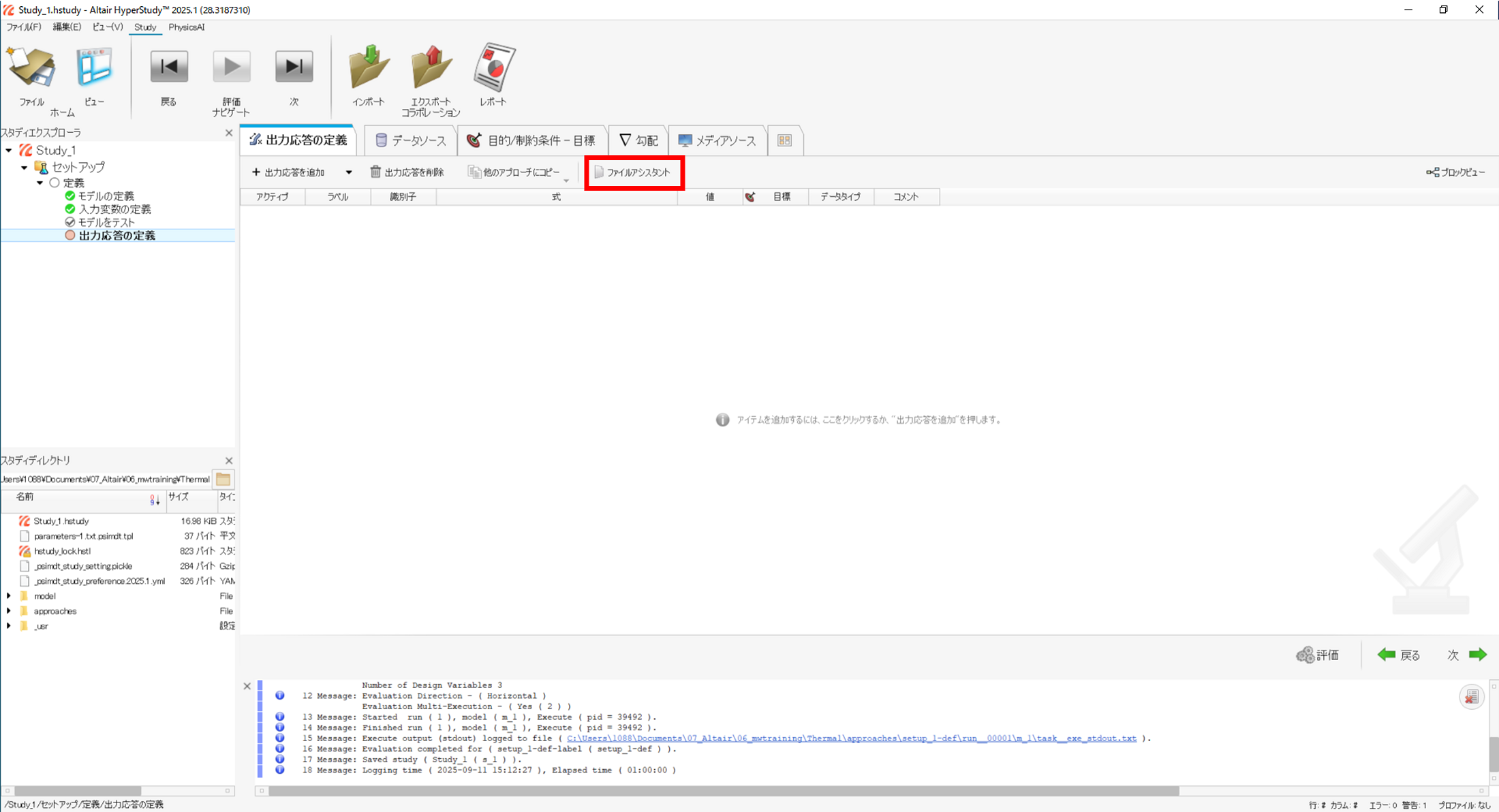

テストを行い、問題なければ出力応答を定義します。

出力応答の定義は「データソース」に手動で設定することもできますが、

「ファイルアシスタント」を使用する方法をご紹介します。

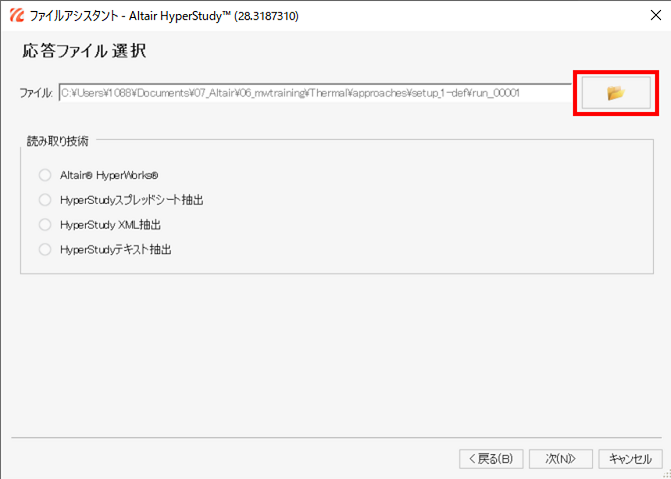

ファイルアシスタントのボタンをクリックするとウィンドウが表示されます。

ファイルを開くボタンをクリックし、波形のファイルを格納しているフォルダに移動してファイルを選択します。

波形ファイルはスタディファイルを作成した階層に以下のようなフォルダが作られ、その中に作られます。

<波形ファイルの保存場所>

スタディファイルを作成したフォルダ\approaches\setup_1-def\run__00001\m_1

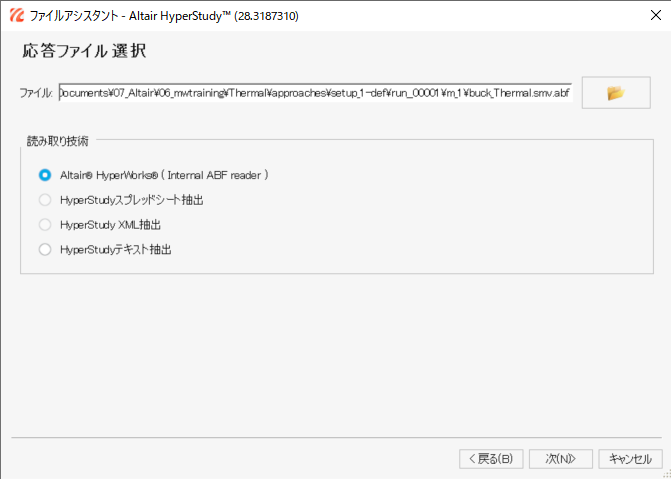

回路ファイルがコピーされ、”回路ファイル名.smv.abf”が作られているので.abfファイルを選択します。

このファイルはHyperStudyと同じバージョンのComposeをインストールしておくと自動的に作られます。

もし作られていない場合はComposeがインストールされているかご確認ください。

ファイルを選択すると「読み取り技術」が有効になり、Altair HyperWorksが有効になります。

「次」をクリックします。

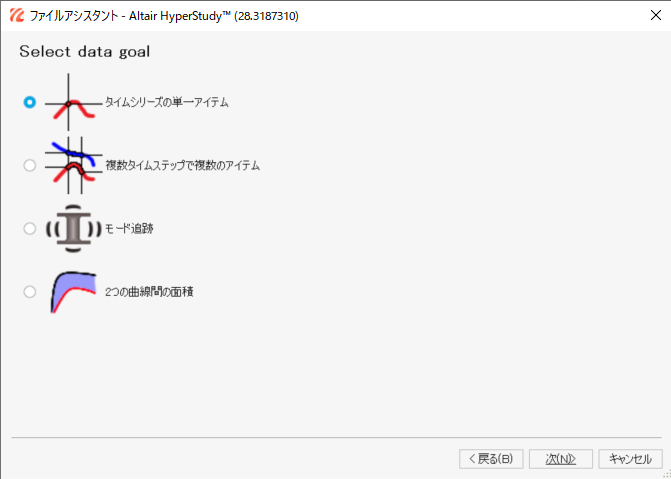

デフォルトの選択のまま、「次」をクリックします。

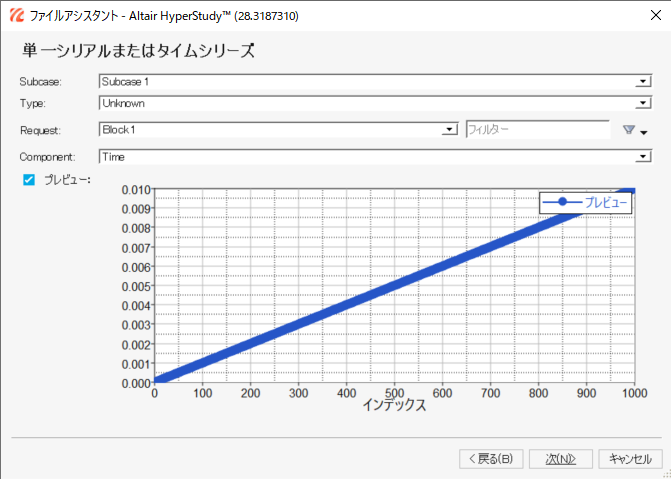

データが読み込まれます。

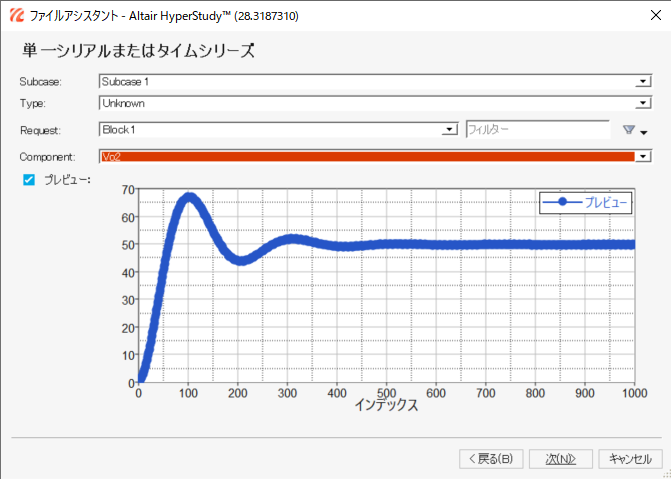

ComponentをVoを選択し、「次」をクリックします。

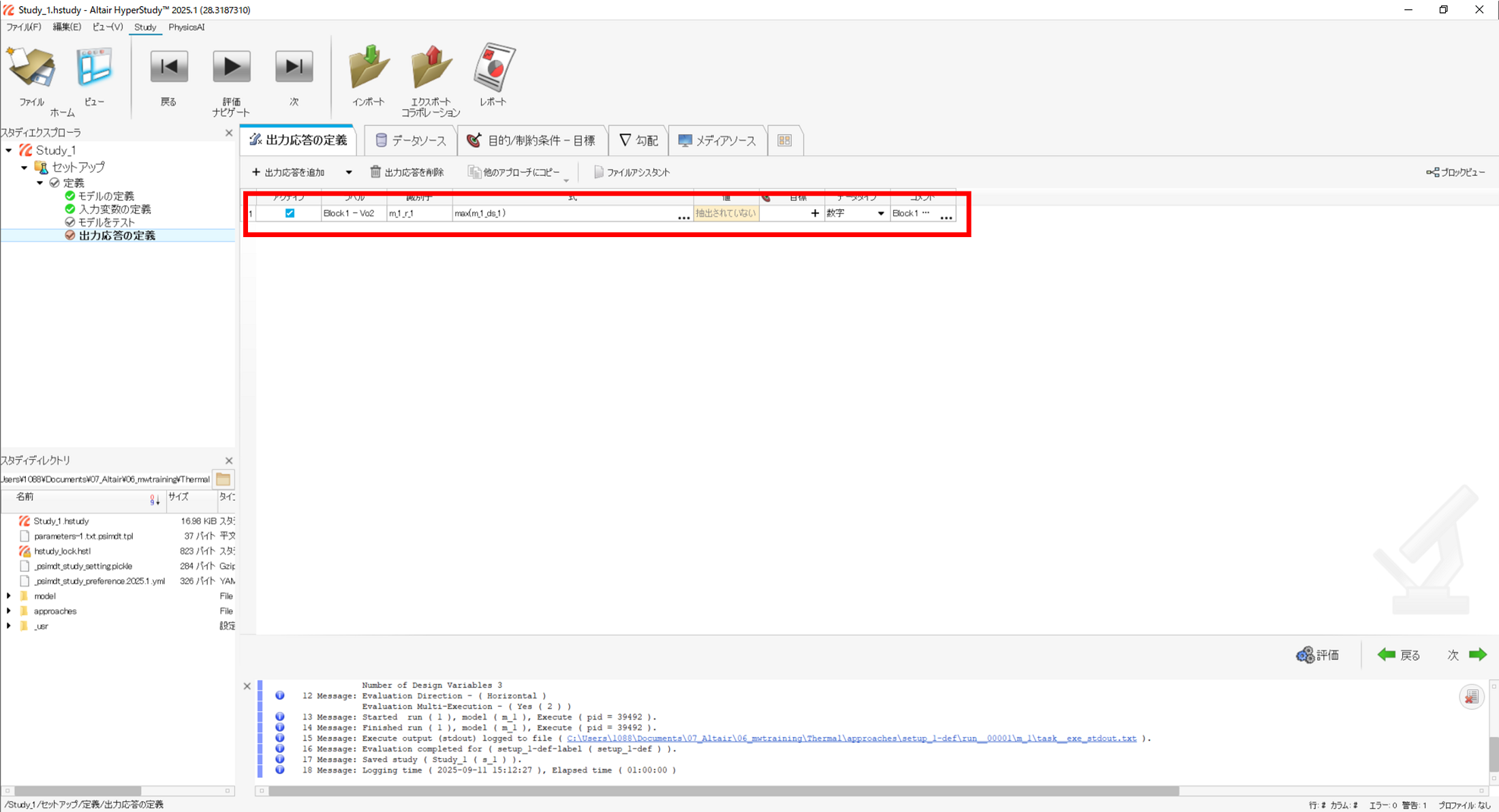

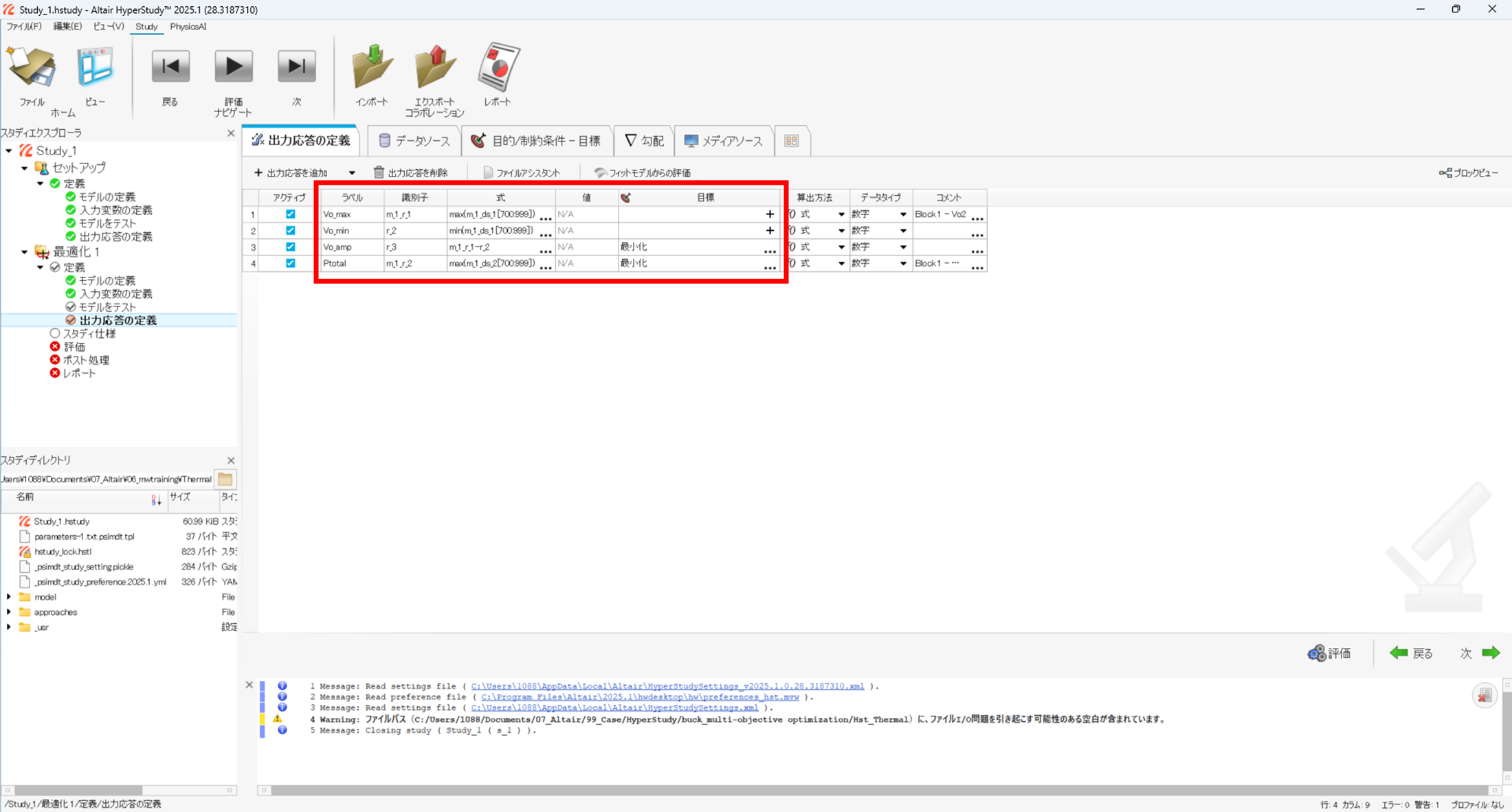

式で「最大」を選択し、「終了」をクリックすると、HyperStudyの出力応答が入力されます。

”m_1_ds_1”はデータソースのタブに入力されているデータの識別子です。

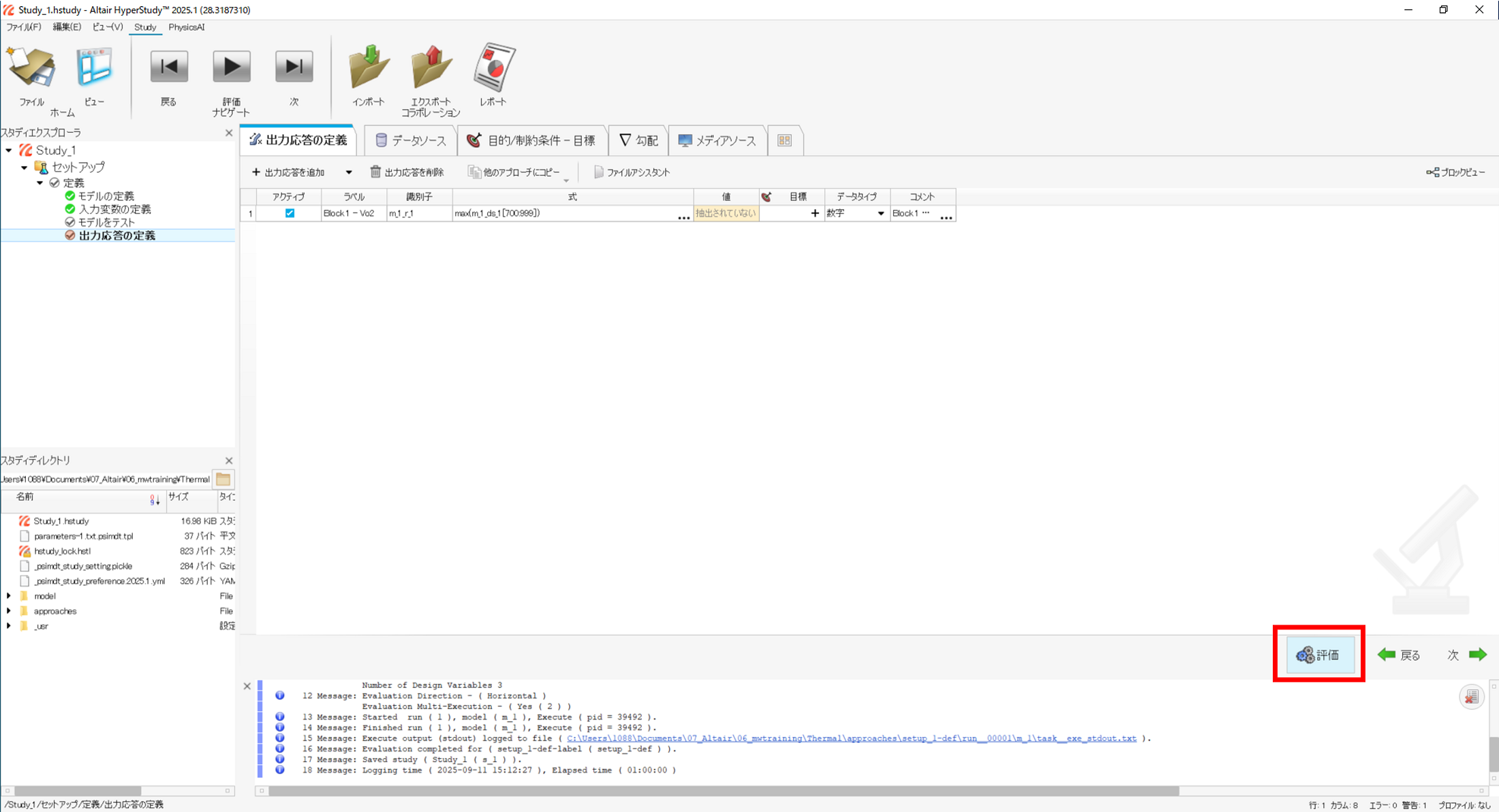

定常状態の最大値を取るため、後ろ300点分のデータの中で最大値を求めるように配列の指定をします。m_1_ds_1[700:999]

“値”の項目には「抽出されていない」と表示されますが、「評価」をクリックすると値が表示されます。

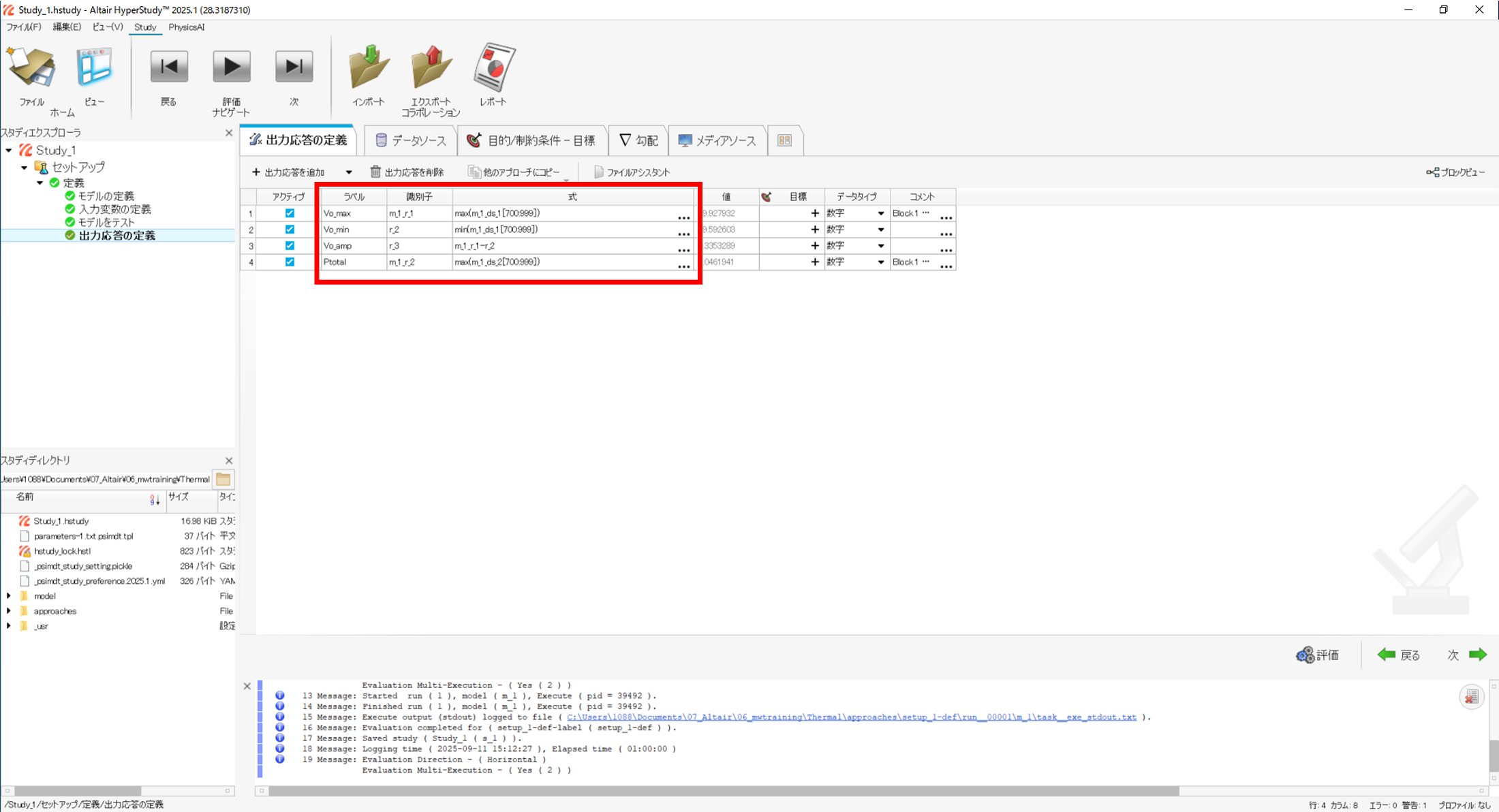

Voに対しては最小値、振幅を応答として設定します。

同様にスイッチングデバイスの損失P_totalも応答として取り込み、定常状態の最大値を求めるように設定します。

全部で4つの出力応答を入力しました。

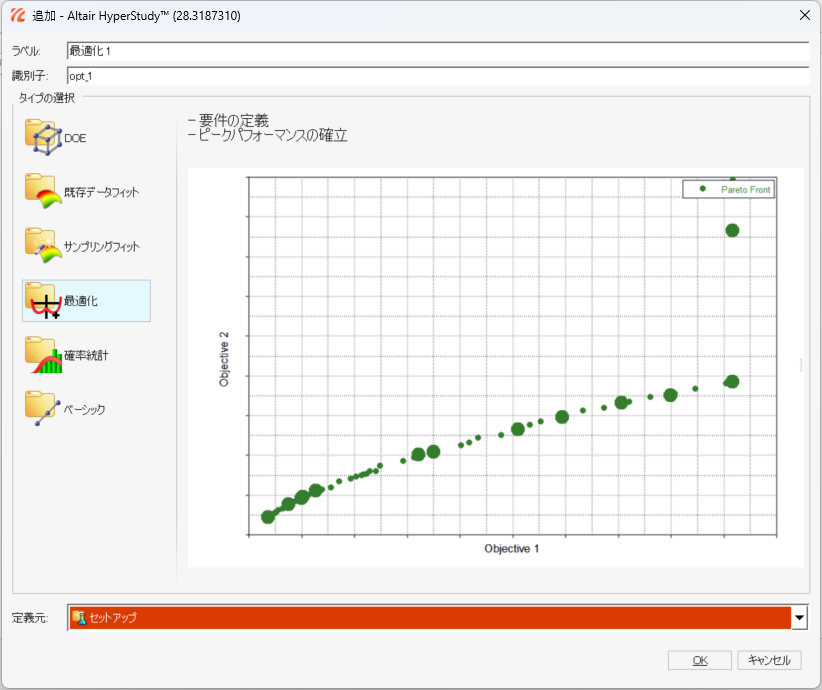

DOEを実施する必要がない場合はそのまま最適化を行います。

パラメータが多くあり、パレートプロットをみて影響の大きいパラメータを分析したい場合や

最適化の初期値としてDOEの結果を使いたい場合など、必要に応じて最適化前にDOEを実施してください。

出力応答の定義に目標をセットします。

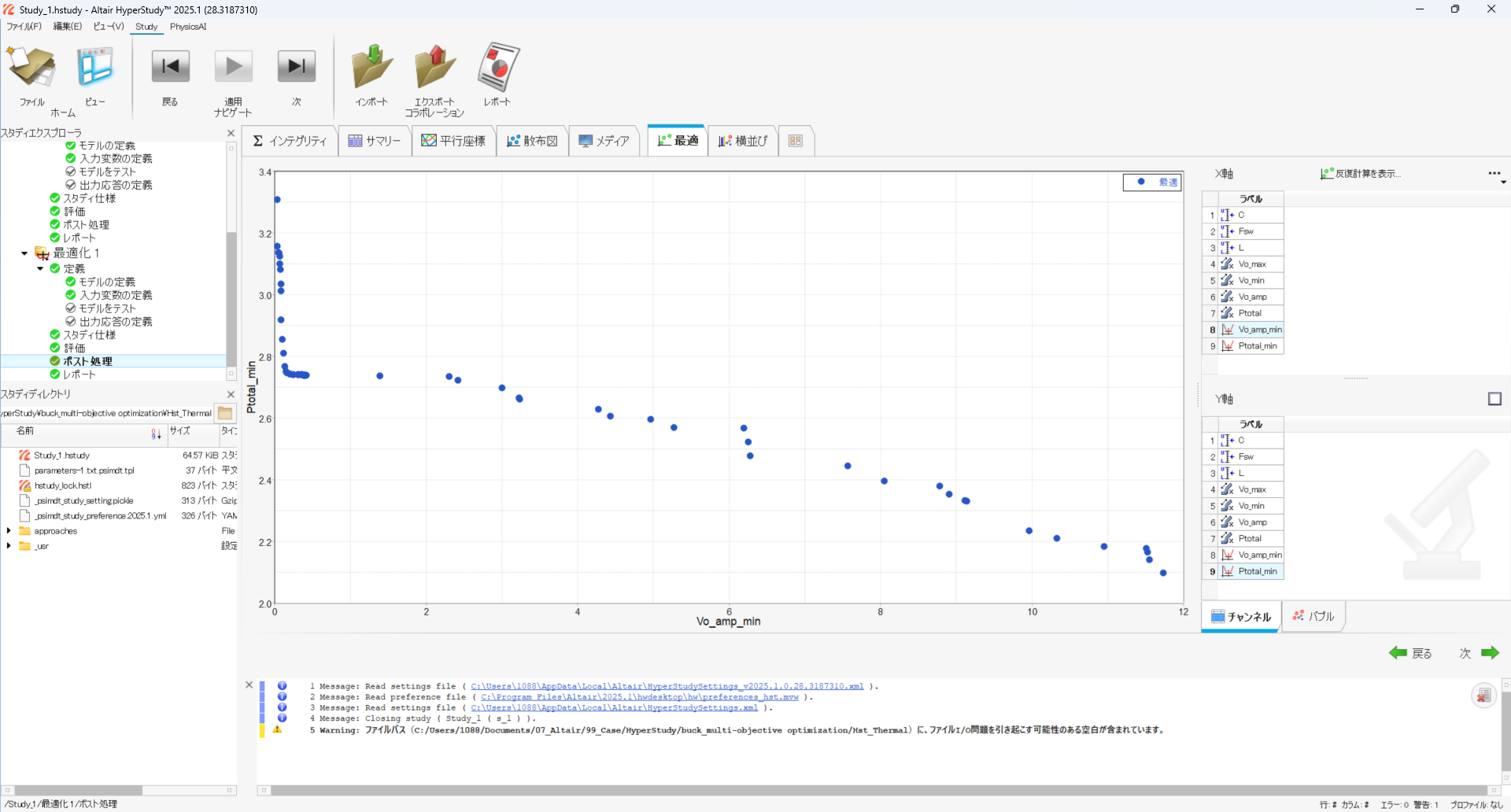

電圧の振幅最小、損失最小の2つの目標(多目的)をセットします。

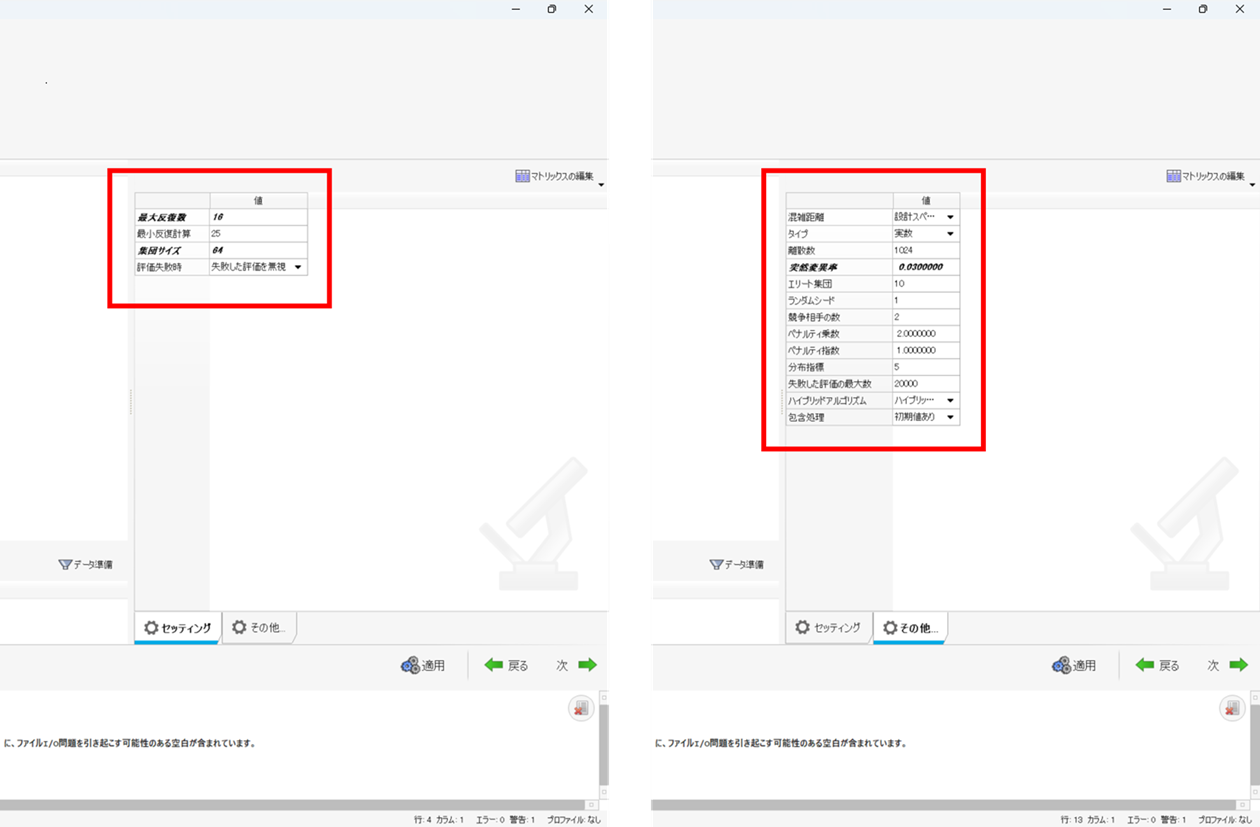

スタディ仕様ではMOGAを選択、最大反復数16、集団サイズ64、突然変異率0.03に設定し、ほかはデフォルトの値で実行しました。

多目的最適化では最適解が一つではないのでパレート解が得られ、パレート図を得られます。