TyphoonHILユーザー事例(デジタル変電所)

名古屋工業大学 電力システム研究室

青木睦 准教授

大学院工学研究科(博士後期課程)

川副 隆一様

大学院工学研究科(博士前期課程)

石川 颯祐様

- Typhoon HIL

- インタビュー

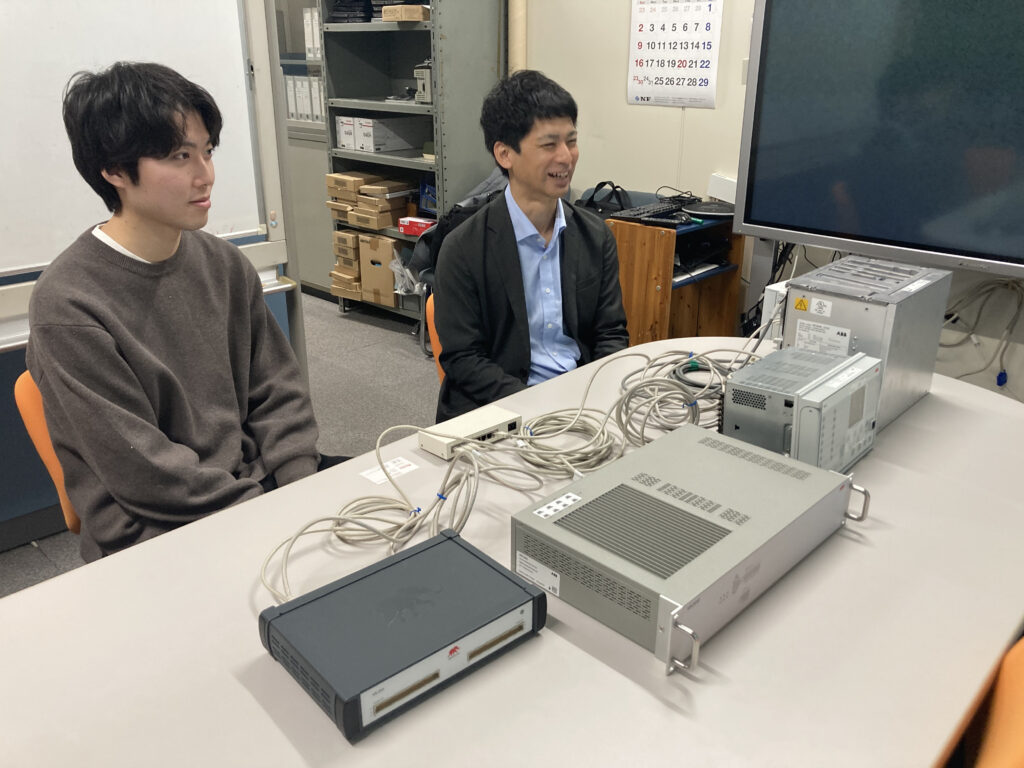

(左から)石川颯祐様、川副隆一様

※名古屋工業大学 電力研究システム研究室様ではもともとHIL402をご導入いただいておりましたが、今回はデジタル変電所におけるIED検証のために、複数のイーサネットポートを使用可能なHIL404を弊社より貸し出し、半年間にわたり評価していただきました。

検証の背景

川副様

変電所のデジタル化が加速する中、従来のメタルケーブルからLANケーブル・光ファイバーによる通信への移行が進んでいます。中部地方でもおよそ1000拠点が対象となっており、電力系統の保護・制御システムに求められる要件も大きく変化してきています。

分散化された情報を集約し、全体を俯瞰して制御する必要がある。デジタル変電所が増えるほど、データをどのように活用するかが重要になってきます。

Typhoon HILを知ったきっかけ

川副様

Typhoon HILを知ったのは、ABBとの打ち合わせがきっかけでした。

(ABB:スイスの重電大手メーカー、IEDやマージングユニットを開発及び販売を行う多国籍企業)

これまでにもリアルタイムシミュレータを利用していた経験から、HILの活用に可能性を感じました。

HILSの名前は聞いたことがありましたが、具体的な活用方法までは理解していませんでした。Typhoon HILの自由に変電所モデルを構築でき、パケット通信を模擬できる柔軟性には非常に魅力を感じました。

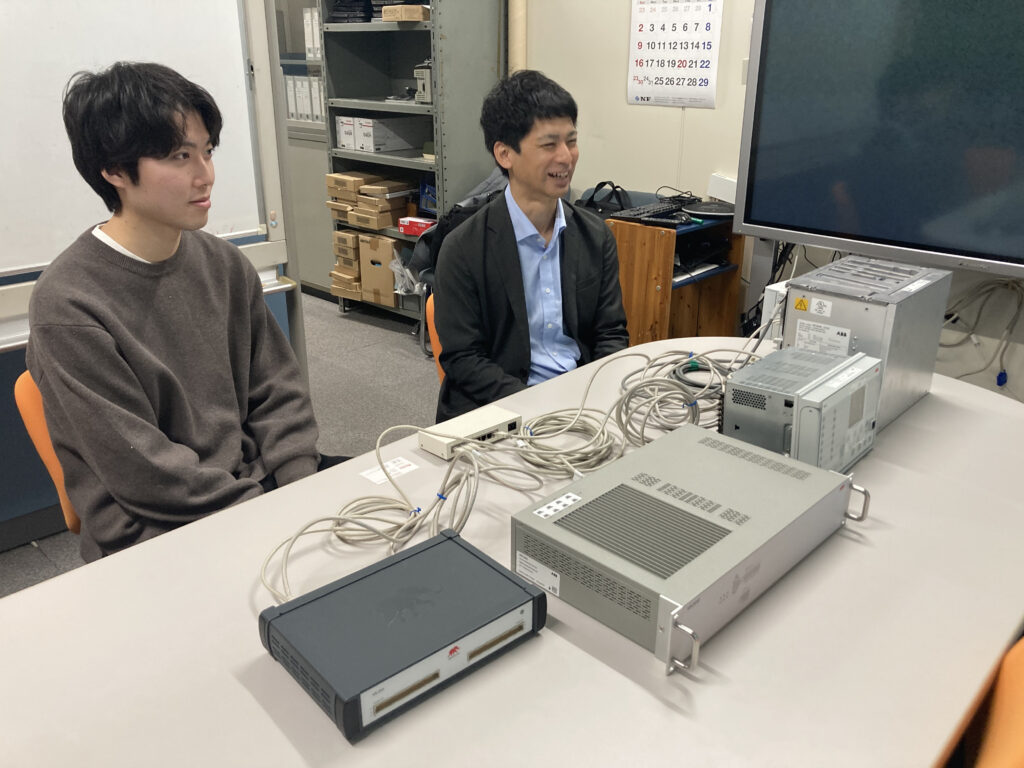

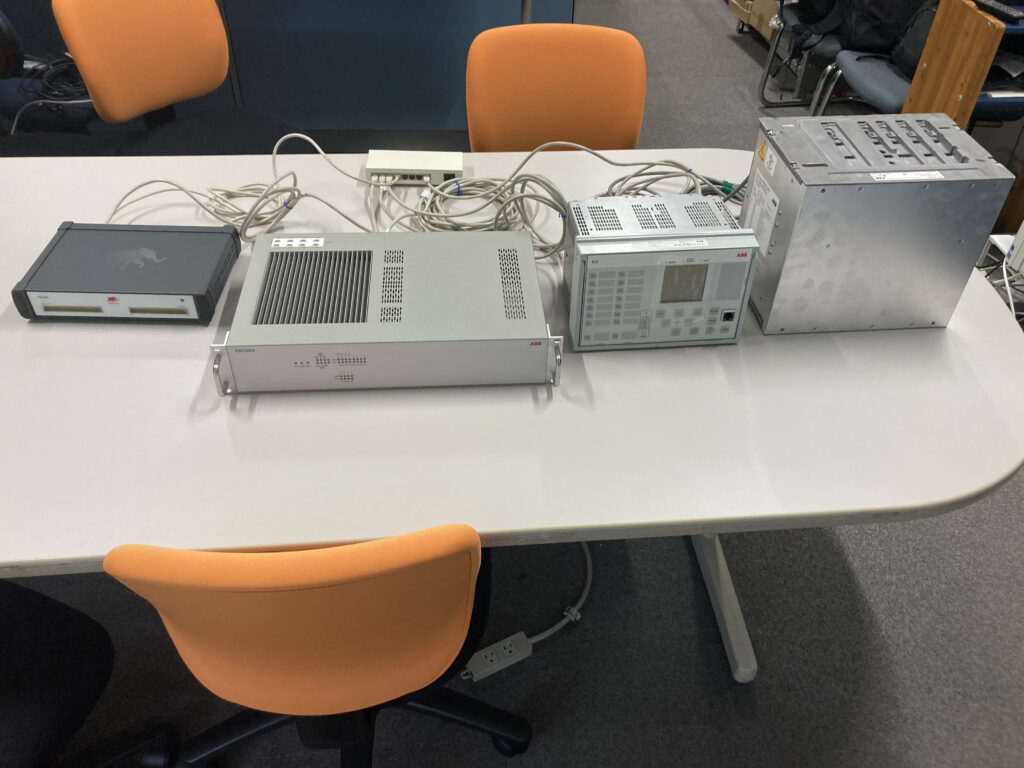

HIL404(一番左)とABB製各IED(左からSSC600、REX615、REX640)

HILとSSC600 or REX640をイーサネットケーブルで通信し、国際通信規格IEC61850の通信プロトコルであるSV(Sampled Values)の検証を実施。

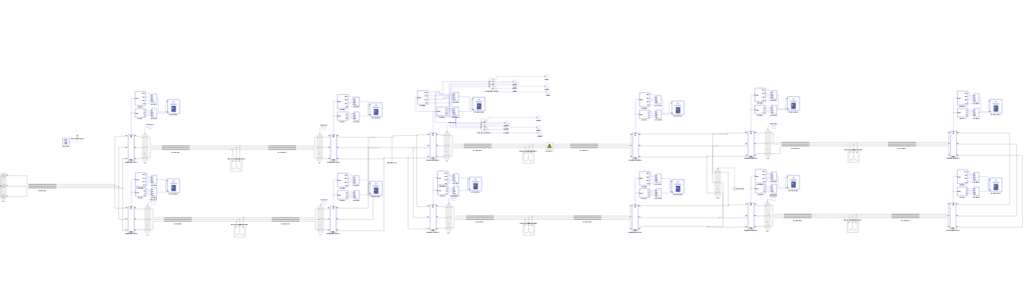

構築されたデジタル変電所モデル

IEC61850の通信プロトコルブロックの他に、実際の配線インピーダンスの値を入れられているとのこと。

TyphoonHILでは下記リンクに示すIEC61850の各通信プロトコル機能コンポーネントを実装しております。

https://www.typhoon-hil.com/documentation/typhoon-hil-software-manual/concepts/iec61850_toolbox.html

活用内容とメリット

川副様

デジタル変電所モデルにおけるIEDとマージングユニットの動作検証にTyphoon HILを使用しています。

IED(Intelligent Electronic Device)とは、保護リレー機能を含みつつ、制御・監視・通信機能も統合した「多機能なデジタル装置」です。

マージングユニットとは、変電所内でセンサー(CT・VT)から取得した電流・電圧などのアナログ信号をデジタル変換し、IEC 61850のSampled Values(SV)としてネットワーク送信する装置です。保護リレーや制御装置が正確な判断を下すための基盤となる重要な役割を担っています。

現場では多数のマージングユニットが導入されるため、それらを仮想的に再現して挙動を確かめる必要があります。Typhoon HILを使うことで、シミュレーションモデルとして大規模なモデルを構築し、モデル内に仮想のマージングユニットを配置することで効率よくシミュレーションできています

石川様

事故時のSVの検証を担当しています。短絡や地絡など、現実には発生させられないような異常状態もHIL上で再現できます。異常パケットの送信なども自由に試せるのは非常にメリットが大きいです。

導入当初はSimulinkとの操作感の違いに懸念もありましたが、サンプルモデルが豊富で参考になりました。

デメリットを強いて挙げるとすればVirtual HIL(PC単体でTyphoonHILモデルをシミュレーションする機能)では通信プロトコル機能を使用できなかったため、実機IEDと組み合わせた評価の重要性を実感しています。

今後の展望

川副様

今後は、PMU(Phasor Measurement Unit:同期位相測定装置)やグリッドフォーミングインバータといった新技術の影響評価にも取り組む予定です。限られた模擬環境では再現できなかったような現象も、大規模なHIL試験を通じて見えてくるはず。今後の開発においても不可欠なツールです。

編集後記

デジタル変電所の普及とともに、電力分野の研究も進化しています。その最前線で、Typhoon HILというツールが持つリアルタイム性と柔軟性が、次世代の電力システムの研究と実装を大きく後押ししています。